Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота – это опасное заболевание, вызванное вирусом герпеса. Болезнь поражает дыхательные пути и репродуктивную систему КРС. Заболевшие коровы тяжело переносят инфекцию, в результате чего понижаются удои и увеличивается количество выкидышей. В особо тяжелых формах производят убой заболевшего животного во избежание дальнейшего распространения инфекции и падежа скота. Чтобы определить болезнь на ранней стадии и избежать экономических убытков, фермеру необходимо отличать симптомы ринотрахеита от других патологий, а также проводить профилактику развития заболевания.

История возникновения заболевания

Первые упоминания об острой инфекции дыхательных путей у КРС встречаются в США середины ХХ века. Болезнь описывалась под разными названиями: вирусный ринит, инфекция дыхательных путей, трахеит. В результате было определено название инфекционный ринотрахеит, с объединением общих симптомов патологии. Постепенно упоминания о болезни стало появляться в других странах: Франции, Великобритании, Канаде. Распространение инфекции связано с племенным разведением животноводческих пород скота и его промышленным разведением.

Первые упоминания об острой инфекции дыхательных путей у КРС встречаются в США середины ХХ века. Болезнь описывалась под разными названиями: вирусный ринит, инфекция дыхательных путей, трахеит. В результате было определено название инфекционный ринотрахеит, с объединением общих симптомов патологии. Постепенно упоминания о болезни стало появляться в других странах: Франции, Великобритании, Канаде. Распространение инфекции связано с племенным разведением животноводческих пород скота и его промышленным разведением.

В СССР первые упоминания о болезни появляются с 1940-х годов. Позже учеными были выявлены ДНК вируса инфекционного ринотрахеита и заболевание было внесено в официальный реестр болезней КРС.

Причины возникновения патологии

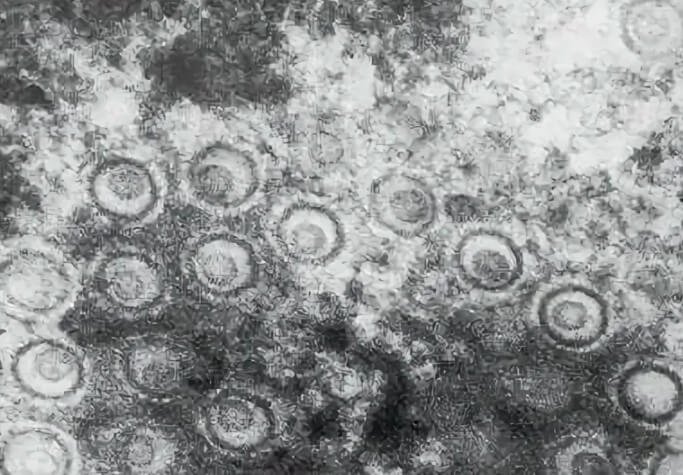

Возбудителем инфекционного ринотрахеита КРС является вирус герпес. Заболеванию подвержены все особи КРС, независимо от возраста. Распространяют заболевание заразившиеся особи в острой фазе болезни, а также вирусоносители, выглядящие здоровыми. Попадание вируса в организм происходит через слизистые и их выделения следующими путями:

- Контактным;

- Воздушно-капельным;

- Плацентарным;

- Генитальным.

Также известны пути передачи вируса через корма, насекомых и птиц. При несоблюдении гигиены внутри коровника, занести вирус может обслуживающий персонал на обуви. Заразиться животные также могут при скученном содержании, на выгуле, пастбищах, при перегоне или транспортировке.

Вирус отличается устойчивостью к внешней среде. При температуре +40 градусов возбудитель сохраняет вирулентность на протяжении семи месяцев, при температуре 220 градусов – 45 дней. Отрицательные температуры не влияют на активность вируса.

Инкубационный период заболевания составляет примерно две недели. При отсутствии лечения инфекция поражает большинство животных в стаде. После выздоровления, вирус продолжает быть активным 9-12 месяцев. Потенциальную опасность несут все продукты жизнедеятельности заболевших коров. Среди самых опасных источников заражения – племенные быки, передающие возбудитель через сперму. Переболевшие коровы пожизненно являются переносчиками ринотрахеита, при этом всегда остается опасность возникновения повторной клинической картины.

Симптомы заболевания животных

На развитие клинических проявлений инфекционного ринотрахеита влияет способ проникновения возбудителя в организм, возраст и особенности здоровья животного. Выделяют острое, подострое и перманентное течение болезни.

По месту локализации папул выделяют следующие формы ринотрахеита:

По месту локализации папул выделяют следующие формы ринотрахеита:

- Респираторная форма. Заболевание протекает в острой, подострой и хронической форме. Острое течение наблюдают преимущественно у молодняка. В начале заболевания отмечается увеличение температуры тела до 41-42С. Также наблюдаются следующие симптомы:

- Слюнотечение;

- Сильные выделения из носа, иногда с примесью крови, гноя;

- Гиперемия кончика носа и носовой камеры;

- Учащенное, поверхностное дыхание;

- Вытянутая шея с открытым ртом;

- Отекший, высунутый язык;

- Одышка;

- Сухой кашель;

- Некроз слизистых носа, появление язвочек;

- Конъюнктивит;

- Диарея;

- Появление пневмонии, являющейся частой причиной гибели животного.

- Субацидная форма. Инфекционный ринотрахеит субацидной формы имеет схожие симптомы, что и респираторная форма. Симптоматика менее выражена. Летальность не превышает 2%. У молочных коров проявляется кратковременная субфебрильная лихорадка. Выделения из носа скудны и быстро проходят. При игнорировании симптомов заболевание принимает хроническую форму и может длиться до 45 суток.

- Генитальная форма. Симптомами заболевания являются:

- Отечность и покраснение внешних половых органов;

- Появление пустул, язвочек на слизистой половых органов;

- Эндометрит;

- Абортирование на ранних сроках беременности;

- Воспаление препуциального мешка у быков.

При хронической форме болезни формируется кольцо фиброзной ткани вокруг крайней плоти. На анальном отверстии, в промежности, на хвосте и мошонке образуются струпья. Заболевание часто передается при случайной вольной случке. У животного снижается аппетит, наблюдается угнетение сознания.

- Кератоконъюктивальная форма. Проявляется слабой лихорадкой. Наблюдается слезотечение с примесями гноя, возникновение кератита в случае присоединения вторичной бактериальной инфекции.

- Энцефалитное течение болезни. Энцефалитная форма заболевания возникает у телят на 4-6 месяце жизни. Патология сопровождается поражением нервной системы и возникновением следующих симптомов:

- Непроизвольные круговые движения;

- Тремор конечностей;

- Ринит;

- Слепота, вызванная кератитом;

- Выгибание спины;

- Запрокидывание головы;

- Субфебрильное повышение температуры.

- Атипичная форма. Атипичный ринотрахеит часто протекает бессимптомно. У коров может наблюдаться конъюнктивит, выкидыши, подкожная эмфизема бедер и брюшины. Летальность составляет 3-10%.

Диагностика и лечение ринотрахеита КРС

Определение формы и характера инфекции занимается ветеринар на основании клинических симптомов и лабораторной диагностики. Прижизненные методы диагностики включают лабораторные исследования крови, мазков методом ПЦР, ИФА. Для посмертной диагностики забирают образцы тканей.

Определение формы и характера инфекции занимается ветеринар на основании клинических симптомов и лабораторной диагностики. Прижизненные методы диагностики включают лабораторные исследования крови, мазков методом ПЦР, ИФА. Для посмертной диагностики забирают образцы тканей.

Лечение инфекционного ринотрахеита КРС проводится в зависимости от формы развития патологии. Заболевших животных изолируют, проводят обработку слизистых антисептиками. В терапии эффективен прием антибиотиков, препаратов нитрофуранового ряда, сульфаниламидов. При всех формах болезни проводят стимуляцию защитных сил организма с помощью иммуномодулирующих препаратов.

Также проводят пассивную иммунизацию коров. При подтверждении диагноза организуют карантин всего поголовья, исключают выгул и транспортировку КРС. Запрещена перевозка кормов, оборудования до проведения дезинфекции. Заболевших особей изолируют, а здоровых прививают живой вакциной. Ограничения действуют около месяца с последнего убоя больной коровы и проведения мероприятий по уничтожению возбудителя в окружающей среде.

Для предотвращения заболевания важно соблюдать меры гигиены и правила содержания КРС. Животные с крепким иммунитетом, содержащиеся в чистоте лучше сопротивляются вирусу. Важно проводить иммунизацию и вакцинирование животных, плановые дезинфекции контроль за поголовьем во время выпаса.